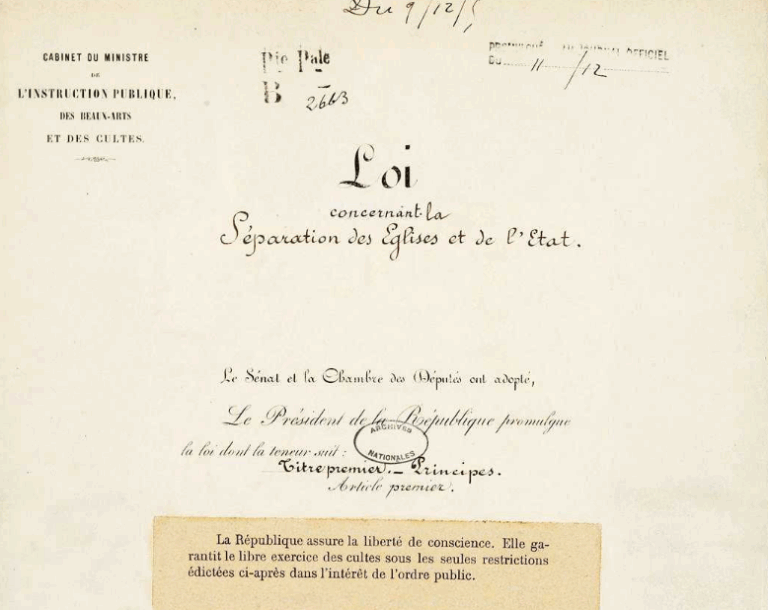

Dans l’hebdomadaire Réforme du 13 novembre 2025, l’historien et sociologue Jean Baubérot-Vincent revient sur les 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l’État et sur le rôle des protestants dans l’élaboration de cette loi (article écrit par Laure Salamon).

Cette synthèse de l’interview de Jean Baubérot-Vincent n’est en aucune façon exhaustive et ne reprend qu’une partie des propos de l’historien.

« Contrairement à ce qu’on pense, l’idée de laïcité n’a pas été inventée par les Lumières, elle est antérieure, annonce d’emblée Jean Baubérot-Vincent. Car le premier État qui fonctionne de manière laïque, c’est le Rhode Island, colonie anglaise d’Amérique du Nord, au milieu du XVIIème siècle. Son fondateur, Roger Williams (1603-1684) est un pasteur baptiste qui demande au roi d’Angleterre une charte pour avoir une constitution dans laquelle aucune religion n’est officielle. Le Rhode Island servant de refuge à tous ceux qui sont persécutés en raison de leur religion. »

Ainsi, en 1903, lors de la préparation de la loi de séparation de l’Église et de l’État, l’exemple du Rhode Island est invoqué par Francis de Pressensé (1853-1914), député, libre penseur et fils d’Edmond de Pressensé, pasteur d’une église évangélique libre. En sa qualité de député, Francis de Pressensé participe à la commission des questions religieuses. Sans faire partie de la commission qui élabore le texte, Francis de Pressensé va déposer en 1903 une proposition de loi de séparation des Églises et de l’État qui servira de matrice à la discussion parlementaire. Il y évoque, notamment, l’exemple du Rhode Island.

« Aristide Briand, jeune député et rapporteur de la commission chargée du projet de loi, s’inspire du projet de Francis de Pressensé et également de celui proposé par Eugène Réveillaud (1851-1935), libre penseur converti au protestantisme évangélique. Aristide Briand va donc travailler à partir de ces deux propositions de loi élaborées par des personnes, l’une de culture protestante, l’autre protestant de conviction », précise Jean Baubérot-Vincent. Il convient d’ajouter que le principal collaborateur d’Aristide Briand, Louis Méjean (1874-1955), est un protestant évangélique.

N’oublions pas également le rôle de Ferdinand Buisson (1841-1932). Ce dernier, devenu protestant libéral, était le président de la commission parlementaire préparatoire à la loi de 1905. Un autre protestant interviendra, Maurice Sibille (1847-1932), qui introduira à la fin de l’article 2 de la loi le fait que la République puisse financer des aumôniers sur fonds publics pour assurer le libre exercice des cultes. On peut également citer Raoul Allier (1862-1939), philosophe protestant, professeur à la faculté de théologie protestante de Paris. Et le Musée Protestant d’expliquer que « Raoul Allier militera ardemment dans le quotidien Le Siècle et auprès des parlementaires, pour une conception libérale de la nouvelle organisation, c’est-à-dire pour une séparation complète et définitive des Églises et de l’État. » Autant de protestants qui ne voulaient pas d’une séparation antireligieuse. Ce qui fait dire à Jean Baubérot-Vincent que « Sans les protestants, la loi n’aurait pas été aussi libérale. »

Source photo : BNF